In cammino verso l’autonomia

Gli stereotipi dell’identificazione gay

8 Settembre 2015La democrazia irresponsabile

27 Ottobre 2015

In cammino verso l'autonomia

Uno dei problemi della modernità è la difficoltà di approntare su scala di massa strumenti idonei per il raggiungimento da parte del maggior numero di individui di una identità solida, in grado di garantire la capacità di autogoverno e il passaggio della cultura esistenziale alle generazioni successive.

Oggi le persone sono lasciate a se stesse, come conseguenza inevitabile dell’aumento della libertà individuale. La libertà di movimento, anche in senso fisico, implica un aumento dello “spazio” tra le persone e una riduzione della loro interdipendenza.

È questo “vuoto” o addirittura deserto esistente tra gli uni e gli altri, pure all'interno della famiglia e negli stessi rapporti affettivi, che tentano di coprire i vari manuali degli esperti e le guide di tuttologia di cui traboccano le edicole e i mass media. Si tenta di ricompattare o di ricreare un senso di appartenenza e di sicurezza, offrendo una falsa bussola per orientarsi in un mondo disordinato e confuso. Siamo ai confini del totalitarismo positivo.

Nell’Occidente “tutti” sono potenzialmente soggetti, anche se i più non ne sono consapevoli e non ne hanno le qualità, mentre al di fuori dei confini pochissimi possono accedere all’individualità, anche quando ne avrebbero singolarmente le capacità. In quanto occidentali noi siamo tutti individui dotati di una serie di diritti, di un elevato grado di libertà, nonché di un notevole potere di gestione della nostra esistenza.

La maggioranza vive questa condizione in modo per lo più “passivo”, e lo si nota bene nella tendenza delle generazioni più recenti a un completo ripiegamento sul versante narcisistico.

Siamo di fronte ad una oralità insaziabile a livello collettivo: la società è un'immensa bocca spalancata che aspetta di essere riempita da esperti che si danno da fare per preparare cibi prelibati, occasioni di godimento, paradisi terrestri più o meno artificiali, eterna giovinezza e via dicendo. La massa di individui coltiva sogni di gloria di cui si fa garante il mercato, i cui interessi tuttavia sono ovviamente diversi da quelli della “persona”: non si può affidare la ricerca di senso o di identità alle logiche mercantili.

Se si guarda attentamente si scopre che in fondo i moderni “ragazzi” vogliono pochissimo, veramente quasi niente, cioè vogliono troppo e come sempre, per un gioco degli opposti, si finisce nel niente. Hanno aspettative estremamente puerili. Un uomo adulto o un giovane chiederebbe molto di più.

Tutto esita alla fine in richieste di tipo materiale accompagnate da una aspettativa passiva e molte volte anche aggressiva, perché non c'è dubbio che l'atteggiamento regressivo è pieno di pretese: è l'atteggiamento della pretesa di gratificazione assicurata dei bisogni, tipico del funzionamento minimale primitivo dell'essere.

Non c'è alcuna conquista da tale punto di vista poiché constatiamo che il miglioramento delle condizioni di vita in Occidente ha consentito, con il beneplacito del modello psicoanalitico (esteso dalla borghesia alla massa), la realizzazione e la soddisfazione dei desideri infantili.

D'altronde, di questo parla la psicanalisi (non solo nella forma divulgata ma anche nell'impianto teorico): i desideri dell'infanzia sono centrali nello sviluppo della personalità, tanto che buona parte dei nostri problemi sarebbero legati ai nodi che non sono stati sciolti rispetto alle relazioni parentali, ma soprattutto sarebbero riferibili a quella “felicità” a cui abbiamo dovuto rinunciare per adeguarci alla società.

C’è da chiedersi in che cosa consista la richiesta di adeguamento alla società! I modelli sono tutti affermativi ed edonistici e ci suggeriscono di fingere o di simulare ovunque, nel lavoro come nei rapporti privati, l’assunzione della responsabilità. Passano per stupidi coloro che fanno il proprio dovere, che si assumo effettivamente una responsabilità o rinunciano a rincorrere le mete mondane.

L’autorizzazione dei desideri infantili in termini di massa vuol dire autorizzazione del vizio, non c'è altro modo di chiamarlo; significa dar corso alle parti regressive, primitive, elementari della personalità, che andrebbero rese consapevoli per poter essere finalizzate e canalizzate.

I ragazzi di oggi si accontentano di sensazioni viscerali, chiedono di avere gratificazioni in relazione a stimoli periferici, pulsioni parziali e non desideri. Si parla spesso di desiderio ma è un termine improprio perché non c'è un soggetto desiderante, si è di fronte non ad una persona che desidera bensì ai fermenti delle periferie del corpo, la pancia che aspira a venir riempita e svuotata, meccanismi di azione-reazione e stimolo-risposta.

I giovani funzionano ad un livello primitivo identificandosi con la “voglia” (“io sono quel che voglio”), mentre semmai sarebbe questione di volontà e di capacità di volere. È il declino della identità personale che comporta anche l'impossibilità della soddisfazione; infatti c'è molta scontentezza ma poca insoddisfazione.

La capacità di soddisfazione è al contempo la capacità di essere autenticamente insoddisfatti per cose reali e non per fantasie, non per tutti i piagnistei, i lamenti egoistici ed infantili a cui assistiamo quotidianamente e a cui niente in effetti può dare risposta.

I più chiedono di avere giocattoli da usare con cui farsi compagnia al bisogno, quando non si sa stare da soli, quando la mamma ha sgridato o quando si vuole fingere una ribellione che non si sa più verso chi e verso cosa, verso quale “legge del padre” indirizzare. Sono questi i cuccioli dell'animale economico tipico dell’Occidente.

La maggior parte delle persone vive in quello che Kierkegaard chiamava lo “stadio estetico” in cui conta solo quel che è piacevole e si pensa alla vita in termini di gioco, quindi anche di drammatizzazione e di simulazione affettiva, pertanto senza profonda sofferenza. Lo si constata anche nel lavoro di psicoterapia e di sostegno psicologico.

I modelli di identificazione incoraggiati ovunque, non solo dalla TV e dai mezzi di comunicazione di massa, sono al contrario “personaggi” edonistici a tutto campo. Chi sa “fare a meno”, chi sa “rinunciare” fa crollare il mercato, perciò è necessario che le persone "desiderino" trasformandosi effettivamente in una sorta di bocca che chiede di essere gratificata e riempita. Ci si sorprende poi che lieviti il livello di aggressività e di violenza nella quotidianità.

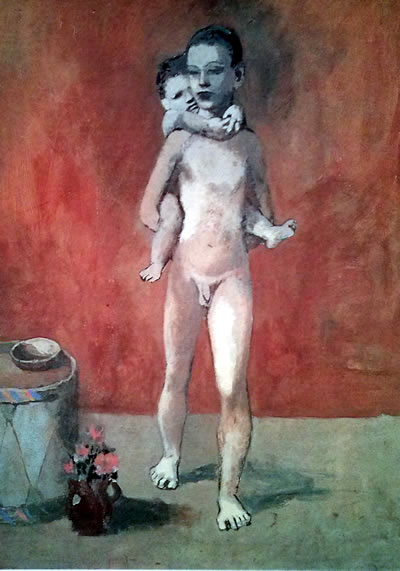

Il fatto è che siamo accecati da un grande malinteso sull'infanzia. L'idealizzazione dell'infanzia , che traspare benissimo attraverso la creazione del mostro pedofilo, non fa altro che incoraggiare l'infantilismo. Alla fine non si trova un solo adulto che voglia procurare frustrazioni ai giovani e ai figli. Nessuno vuole porre i ragazzi di fronte alle loro responsabilità. L'infanzia viene concepita in modo idealistico come un'epoca di perfezione governata da una natura "buona" a causa del prevalere del registro materno.

Nell’ultimo secolo si è via via imposto una sorta di maternage sociale, in stretta relazione con il miglioramento delle condizioni materiali di vita e l’estensione del benessere in Occidente. L’infanzia vista attraverso questi occhi è un’infanzia che non esiste. Ci si sorprende che socialmente si diffondano malevolenza, crudeltà, ingiustizia, bassissima empatia?! I bambini sono capaci di crudeltà terribili, grazie ad un livello di moralità pressoché inesistente.

Non si capisce perché ci sia bisogno di particolari interpretazioni per spiegare molti dei fenomeni attuali di insensatezza e indifferenza relazionale. Si incoraggia una realizzazione di sé verso il basso, che privilegia aspetti infantili della personalità, e si pretende al contempo maturità e rispetto delle regole.

I bambini non sono affatto solo buoni, sono anche capaci di malvagità, ne parliamo come se venissero da un altro pianeta, ma non siamo noi, non siamo stati noi? Certo se lo si è ancora in senso letterale, non è possibile guardare con occhi sufficientemente aperti la realtà.

C’è poco da illudersi: i “mostri” della cronaca sono gli stessi ragazzini innocenti esaltati dalla propaganda consumistica, capaci di efferatezza perché è stata vietata loro un'uscita o per ottenere più soldi.

Del resto, anche l’enfasi sulla vita sentimentale e sui bisogni emotivi manifesta il prevalere di un’impostazione regressiva dei ruoli parentali. L’autoritarismo paterno aveva il difetto di non saper dire sì, il permissivismo materno invece non sa dire no, non sa somministrare frustrazioni. Il modello paterno vedeva nella natura qualcosa da dominare e controllare perché la considerava perversa, una potenza da soggiogare e incanalare.

Al contrario il modello materno si fa travolgere, si fa riempire, rispecchia e si compiace proprio di quello di cui dovrebbe avere terrore, cioè del disordine, del caos, dell'eccitazione, oppure dell'inibizione, dell'apatia e della depressione.

La madre si compiace nei propri figli, nei fanciulli o nei ragazzi degli aspetti che di fatto garantiscono la necessità della continuità del ruolo materno. Il permissivismo, giustificando tutto, autorizza pur senza capire veramente, dato l'eccesso di vicinanza emozionale.

Quando non si pone sufficiente distanza nella relazione, la visione risulta alterata. Si impone il rispecchiamento reciproco, si verifica un raddoppio del narcisismo dei genitori in quello dei figli. Così, mentre non si rinuncia al proprio narcisismo, si porta all'estremo anche quello di coloro che vengono dopo. Si incoraggia nei figli tutto il narcisismo che non si è potuto sviluppare pienamente, ma senza autentica rinuncia.

Fino a qualche tempo fa era “normale” pensare che molte delle aspirazioni personali ad un certo punto venissero gettate alle spalle o proiettate in avanti sui “successori”. Oggi questa operazione non sembra più necessaria, sicché si può proseguire nel percorso cosiddetto di autorealizzazione, in pratica inseguendo le proprie fantasie di onnipotenza e di narcisismo.

Ciascuno continua anche da adulto a credere di essere al centro del mondo e di aver diritto ad ogni genere di gratificazione, senza dover conquistare credibilità o dover dimostrare la propria "utilità" per il genere umano. Di conseguenza, trionfano l'egocentrismo e l'individualismo culturali, trasmessi insieme al patrimonio genetico ai discendenti.

Non si possono “generare” persone, se non si diventa persone, e non si può certo accompagnare altri a diventarlo. Per fortuna, il mondo è più vasto della cerchia familiare e bisogna avere il coraggio di chiamare con il loro nome la meschinità di tante relazioni parentali. Non a caso M. Yourcenar ha scritto che gli affetti familiari “per lo più non sono che mancanza di rispetto” (Fedone o della Vertigine, Fuochi).

La famiglia assolve veramente il suo compito solo se prepara o predispone la formazione di individui che sappiano porsi in relazione ad altri esseri umani nella società. Non si può pretendere, per esempio, che l'amore parentale sia superiore all'amore per il prossimo, e poi non provocare una caduta della socialità.

Oggi il prossimo non esiste, esiste soltanto chi vive con me, chi è mio figlio, mio padre, mio fratello. C’è poco da chiamare fratello o sorella gli uomini bisognosi e molto lontani quando vien voglia di commuoversi! Se nessuno “ama” l'umanità, se nessuno si mette in relazione significativa con gli esseri umani esterni all'ambito famigliare, il prossimo scompare.

Chi lavora per l’umanità in Occidente? I più si occupano solo della piccola confraternita in cui viene soddisfatto il bisogno di appartenenza e di vincolo, senza dedicare né energie né pensiero alla più vasta comunità. La rete parentale è molto importante, ma in quanto “microsocietà”, poiché in questo senso apre letteralmente sull'umanità. Altro che stare a lamentarsi delle carenze affettive e per tutta la vita rincorrere il mito dell'amore familiare! Se i rapporti genitore-figlio avessero dato frutto, sarebbero stati superati, non dimenticati ma superati.

Oggi viene incoraggiata la tendenza di ogni familiare a preservarsi, perché anche su scala più allargata vi è la riproduzione di un meccanismo narcisistico: ciascuno si specchia nel mondo ponendo allo specchio le domande puerili della fiaba: Chi è il più bello, il più bravo, il più forte, il più ricco del reame? La realtà viene coperta da illusioni e da sogni, perché si desidera evitare la presa d'atto dei fondamenti oggettivi ed universali dell'esistenza.

Si richiede l'autorizzazione a fare i propri comodi e a perseguire le proprie fantasie di grandezza, delegando agli esperti il compito di sistemare qualche giocattolo rotto, di intervenire quando proprio le cose sfuggono di mano, quando non si sa più a che santo votarsi e il malessere, o il senso di vuoto o di angoscia (nonostante tutti gli status, nonostante tutte le cose che si possiedono) si fa sentire.

Qualcuno poi cerca rifugio in Oriente, piuttosto che in qualche setta, per tentare di ricostruire un mondo a misura d'uomo, che tuttavia scompare per l'assenza degli uomini, di persone che si definiscano come tali o che ritengano questa l'identità sostanziale sulla quale edificare tutto il resto.

Manca tutto, se non esiste amore per la vita nel suo fondamento, per il semplice fatto di essere vivi, e quindi se non c'è la capacità di godere della bellezza della vita. Ciò implica anche che la felicità non debba capitare a me per forza per essere riconosciuta come reale: non devo essere necessariamente io il beneficiario del buono della vita, per affermare la bontà della vita. La vita è e resta comunque bella, anche se il meglio capita a qualche altro uomo e non a me. Viceversa, non è necessario che il male capiti a me perché lo senta anch'io e sappia quanto male fa la vita.

Attualmente ciascuno esige il massimo possibile di bene in assoluto come se fosse l'unico abitante del pianeta, perdendo di vista e di fatto il contatto con il terreno sotto i piedi.

Per lo scrittore norvegese J. Gaarder la vita è una lotteria in cui tutti i biglietti sono vincenti: il fatto di essere venuto al mondo è di per sé un biglietto vincente, poiché nel corso dei millenni l’evoluzione della specie ha già portato all’estinzione di chi non doveva o non poteva procedere. Pertanto anche là dove ci siano piccoli elementi di “valore”, esiste comunque un capitale, esiste comunque un grandissimo potenziale.

Naturalmente ciò ha un significato del tutto diverso dall’uguaglianza pretestuosa del presente, il cosiddetto egalitarismo che ci vorrebbe tutti uguali dal punto di vista della potenza. Ognuno costituisce una potenza finita dato che nessuno uomo possiede una potenza infinita. Le risorse sono limitate, ma non sono tutte uguali e uguali per tutti. La democrazia di massa invece garantisce il trionfo della mediocrità e non potrebbe essere altrimenti.

La società del benessere diffuso estende i benefici ma non moltiplica i talenti. Un certo grado di impoverimento culturale e di disordine è strettamente connesso con la redistribuzione del potere nelle periferie sociali. Ne risente pure l'identificazione dell'individuo, che non è più motivato o forzato a strutturare un centro dentro di sé, ma pensa a se stesso in termini di aspetti parziali e periferici: sono ciò che vuole la mia pancia, la mia pelle, il mio sesso, eccetera.

Viene meno perciò il processo di acquisizione di un’identità profonda e di conseguenza anche lo sforzo di realizzazione e di massimizzazione delle risorse tenendo conto dei limiti.

Se al disordine sociale si assomma il disordine individuale, ci si può forse aspettare che esistano poi ordine, organizzazione, costruttività? Molti filosofi e pensatori sostengono che non esiste altra salvezza che l'etica individuale. È impensabile garantire una vera morale “di massa” ed è finito anche il tempo delle esclusive potenti appartenenze ideologiche. D'altronde, gran parte dell’etica di gruppo si tramuta in alibi per impedire ai singoli di responsabilizzarsi individualmente.

Non c’è altra strada: se ciascuno è un individuo con una identità precisa, con un dato potere ed un certo patrimonio di libertà, ciascuno deve diventare effettivamente come uno stato. Il modello allora potrebbe essere quello dell'etica pagana, che non si impone a tutti e non è universalistica, ma richiede al soggetto di scegliere volontariamente di diventare sovrano di se stesso, di porsi il problema dell'auto-governo, della conoscenza delle proprie parti basse e delle componenti primitive.

Ciò può avvenire naturalmente tenendo conto della complessità del nostro contesto rispetto ad altri momenti storici. Noi abbiamo in termini di massa il problema che un tempo, per esempio per i greci, riguardava l’élite governante, perché tutti gli occidentali sono “regnanti” con un potere spropositato in rapporto all'effettiva potenza e alle occasioni educative.

Non possiamo fare finta di niente o millantare credito: se tutti vogliono essere “re”, devono meritare di esserlo e i singoli vanno aiutati a strutturarsi come nazione, come popolo, a diventare capaci di autodeterminazione. È esattamente il contrario di quello che viene fatto attualmente, perché tutti i figli del benessere vengono incoraggiati a liberare le loro componenti regressive o le loro richieste di gratificazione, senza pensare alle limitazioni e all'autogoverno e senza rendersi conto che agli altri viene imposto il ruolo di “strumenti” (qual è il loro “valore d’uso”?).

Buona parte dei ragazzi non “tiene dentro” niente, non ha spazio interiore, confonde continuamente dentro e fuori, scarica tutto ciò che prova verso l'esterno , secondo modalità tipiche dell'infanzia. In termini di massa il funzionamento è prettamente infantile, neppure adolescenziale se con il termine "adolescenza" intendiamo un percorso di crescita in vista della maturazione.

Dei due poli dell'adolescenza il modello prevalente oggi privilegia quello regressivo e non quello progressivo, sicché vengono valorizzate le gratificazioni, le comodità, la de-responsabilizzazione e l'aspettativa di attuazione dei sogni.

Non abbiamo allora altra via d'uscita, se non quella di riconoscere cosa sta accadendo e tentare di resistere all'incantesimo del mercato onnipotente. Nonostante i vantaggi e i comfort della società del consumo, la struttura di fondo dell'esistenza non è cambiata, l'impalcatura della realtà è quella di sempre ed adattarvisi rimane il compito di ogni membro della specie.

La nascita di un essere umano rinnova la necessità della sfida di adattamento all'ambiente, che impone di spendere tutte le risorse proprie dell'essere, senza risparmio; in particolare nell'epoca dell'adolescenza che è il momento cruciale del debutto: o ce la si fa oppure tutto è perduto.

Attualmente moltissimi genitori hanno paura che i figli non ce la facciano, o meglio destituiscono di senso le prove. Essi mettono in dubbio la necessità della lotta: perché bisogna riuscirci? Perché bisogna provare la sofferenza, riconoscere l'importanza dell'autonomia, della solitudine, dei limiti dell'uomo? Si danno da fare allora per evitare persino le domande, credendo di poter alleggerire il carico esistenziale dei loro figli, in nome di un pretestuoso amore che è anzitutto amore per se stessi.

Se ci fosse reale amore della vita dell'altro, non si cercherebbe di evitargli quel che gli è necessario. La sofferenza è inevitabile nella vita, va addirittura “tutelata”. E se si finisse di specchiarsi nei giovani e nei ragazzi, forse si riuscirebbe anche a ritenerli capaci di una maggiore acquisizione di responsabilità e quindi anche di confronto con i compiti assegnati ad ogni nuova generazione.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che solo ciò che si considera necessario diventa possibile. Tanto è vero che solo situazioni eccezionali, come la guerra e la malattia mortale, provocano la “ricomparsa” delle facoltà di convivenza col dolore, di coscienza di sé, di confronto con i limiti.

La questione è semplice: perché fare un progetto di sopravvivenza nel deserto, quando tutti possono stare comodi in poltrona nel loro salotto?! Anche chi ammette che la realtà è diversa da quella rappresentata, è portato ad optare per la vita sulle nuvole proposta con tanta seduttività.

A chi importa che l'individualismo cieco destrutturi la rete sociale, quindi impoverisca l'umanità, annullando la trasmissione culturale?!

Per fortuna, possiamo nutrire la speranza che, nonostante i tempi bui, ad ogni nascita risorga la possibilità di identità umana, indipendentemente dai fattori ambientali contingenti. C'è qualcosa che vale sempre la pena di “tramandare” : l'importanza della tutela della fragilità della vita.

Forse, l’unica cosa che è davvero indispensabile per la coscienza umana è il senso del valore dell'esistenza, indipendentemente da ciò che ha dato a ciascuno. Operare tale scelta significa di per sé “essere salvi”; è già mettersi a riparo e non aver più bisogno di alcuna consolazione.

Per arrivare alla meta, si tratta di guardare con i propri occhi la realtà per quello che è, oltre tutti i paludamenti, dietro tutte le stratificazioni del presente e della socialità. La società stessa consta di una vera e propria struttura (organizzazione comunitaria della vita umana) e di una serie di sovrastrutture e stratificazioni secondarie di inter-dipendenza. Oggi la componente primaria è addirittura contraddetta dai modelli di pseudo-socialità o socialità simulata.

Ci illudiamo di poter vivere di rendita, dell'impalcatura e delle fondamenta storiche, senza dover contribuire ulteriormente e anzi potendo destrutturare a piacimento. Sempre più ci si rifugia nel piccolo eden della vanità in cui la terra serve come palcoscenico e gli uomini sono come coreografia in quanto proseliti della religione dell'uso e consumo. L'imperialismo edonistico saccheggia e disbosca il mondo delle relazioni umane incurante degli effetti a lungo termine e con un ritmo che diviene via via più incalzante.

C'è da chiedersi: chi paga per tutta questa pretesa di benessere? Ci comportiamo, infatti, come se tutto ciò non costasse niente o quasi. Al di là del costo economico, c'è un costo esistenziale ed antropologico che è ben più gravoso e immediato.

Riconoscere la realtà nei suoi fondamenti, al di là di tutti i veli stratificati con cui viene rivestita, significa in effetti tentare di rispettarla e di tutelarla anzitutto con se stessi, nella propria vita, assumendosi le proprie responsabilità.

Troviamo una esemplificazione straordinaria di ciò nella situazione descritta da Simone Weil nell’opera Venezia salva (pubblicata postuma nel 1968) che tratta della congiura degli spagnoli per impossessarsi di Venezia nel 1618. Uno dei congiurati improvvisamente “vede” la città con i suoi abitanti, e da quel momento non può più assecondare il progetto distruttivo e omicida, e deve per forza denunciarlo e denunciarsi al consiglio dei Dieci. La città è salva grazie ad un gesto di attenzione pura, pagato in prima persona.

Se vogliamo proteggere la realtà, dobbiamo accettare di non scaricare all'esterno la nostra sofferenza, diventando capaci di soffrire dentro di noi. Per non manipolare, abusare, distruggere la vita, dobbiamo diventare consapevoli del potenziale distruttivo che esiste nel rapporto tra noi e gli altri, tra noi e la società, tra noi e la realtà.

Dobbiamo smetterla di consolarci idealisticamente con la “bontà” della nostra umanità o delle nostre illusioni. La gente infatti dice: “ma che male fa sognare? Se voglio essere felice, che male faccio agli altri e a me stesso?!”. Sognare fa molto male.

Più ci si illude, più si fanno sogni diurni che adulterano i riferimenti del mondo oggettivo. Lawrence d'Arabia ha scritto: “coloro che sognano di notte scoprono, al risveglio, la vanità di quelle immagini, ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitino il loro sogno ad occhi aperti, per attuarlo”.

Quanti oggi sono disposti a tutto pur di realizzare il loro "sogno"? non importa quante persone rischino di venire calpestate lungo il percorso, né che la realtà venga fatta a pezzi, ciò che conta per loro è continuare a sognare. Le illusioni costano moltissimo, soprattutto perché accumulano debiti e distruzioni, e perché deprivano della capacità di assumere la sofferenza su di sé.

La sofferenza che non si assume su di sé la si distribuisce a piene mani agli altri, non c'è alternativa. Il circuito del male vive di questo, del continuo passaggio dall'uno all'altro nell'alternanza subìto/agìto. Soltanto fermando la sofferenza su di sé e soffrendo in prima persona si dà concretezza all'assunzione della propria responsabilità. Per farlo, però, è necessario un ''soggetto", qualcuno che accetti il pagamento del debito pur in solitudine, cioè senza aspettare che lo facciano anche gli altri.

È il contrario di quel che accade attualmente con la delega continua e la sottrazione al proprio dovere con l'alibi della "furbizia altrui" e della paura di perdere il treno del divertimento e della comodità.

Siamo arrivati al punto che, per fare "bella figura", dobbiamo evadere e mostrarci irresponsabili. L'esistenza diviene sempre più “superficiale” e i rapporti più “approssimativi”, come sostituire il mare con una piscina. Ci si imbarazza di usare la lingua “estinta” dei messaggi sostanziali e di non conoscere il linguaggio della modernità.

Possiamo certo apprendere i nuovi alfabeti del computer e degli strumenti tecnologici, ma non è questo il punto. Fra gli uomini la comunicazione fondamentale rimane "stabile" nei secoli, perché riguarda la struttura portante dell'identità di essere umano: le sue domande e i suoi problemi nel confronto con i limiti, con le risorse, con il senso dell'esistenza e della morte. La finitezza e la vulnerabilità dell'uomo rimangono i nodi che giungono al pettine di ogni vita umana. Non c'è uomo che non debba passare di qui, anche se dichiara di essere interessato soltanto alla “superficie” e agli status symbol della “leggerezza” (l'ultimo modellino di telefonino piuttosto che il turismo sessuale).

Per quanto non contino nulla sul piano dell'identità umana, non possiamo fare a meno degli attributi del benessere oggettivo, non possiamo andare in giro vestiti di stracci o rinunciare al nostro status, poiché verrebbe meno la possibilità di identificarci e farci identificare dagli altri.

Eppure, io non sono il mio ego, non sono neanche colui che parla, scrive, lavora e vive con gli altri sul nastro rotante della modernità. Il nucleo della mia umanità è "altrove", nella profondità dell'essere, e supera persino la forma specifica e circostanziata del momento presente.

Per diventare "umani" è necessario passare attraverso l'adolescenza e la giovinezza e porsi certi interrogativi. Invece tutti si affannano a coprirli o mascherarli, non vogliono sentire l'eco delle loro stesse grida a proposito di quel che hanno messo a tacere dentro di sé.

Per forza poi i constata assenza di comunicazione o si ricorre alla spiegazione degli esperti per capire come mai alcuni giovani si perdano in atti insensati o violenti, altri si buttino a capofitto nelle droghe sintetiche, altri ancora chiedano di intontirsi in una nebbia di cosiddetto godimento.

La massificazione ricicla il materiale umano di scarto prodotto dall'individualismo. La gregarietà, infatti, compensa la paura dell'identità individuale, della soggettività come entità separata e autonoma. Solo l'angoscia può spingere a desiderare di "confondersi" e mescolarsi nei branchi sub¬ umani di certi contesti metropolitani.

Possibile che si creda davvero che il massimo del divertimento sia fare le sei di mattina in un'assordante e insalubre discoteca, oppure inseguire il miraggio pseudo-esotico di viaggi puramente chimici, o modellare la propria immagine sui canoni pubblicitari?!

Le varie “tentazioni” nel deserto cittadino sono tutte deviazioni dalla meta. E noi che cosa facciamo di fronte all'inquietudine, se non tentare di sopprimerla, se non narcotizzarci e narcotizzare gli altri? Offriamo pillole per non sentire quel poco che veramente andrebbe sentito e sofferto per crescere, per fare quel “passo” senza il quale tutto il resto è inutile.

L’efficacia di un linguaggio apocalittico, tuttavia, è di breve durata. La maggior parte delle persone, che pur concordano sulla “decadenza”, ritorna poi compiaciuta e soddisfatta ad un sistema di vita che fa dell'evasione dalla realtà un punto fermo e persino una sorta di contro-valore. La crescita sul piano umano non è ritenuta sostanziale, perché importa solo la realizzazione sulla sottile striscia superficiale dell'attualità, che garantisce il diritto alla libera gratificazione.

In particolari momenti di commozione, o sotto l'effetto di una malattia o di una difficoltà, siamo capaci di simulare un pentimento o una resipiscenza riguardo ad aleatorie esigenze spirituali. Di fatto, regnano la disumanità e la stupidità. C’è da fare a gomitate tutti i giorni per mantenere la rotta, anche contro corrente; per non rendersi complici dell'impostura; per non cedere alla pressione sempre più insistente a firmare il contratto di accesso ad uno degli oramai innumerevoli paradisi artificiali.

D’altronde, la maturità impone proprio la cessazione di ogni appoggio esterno, poiché, come recita la massima orientale, “l'essere si basa solo su se stesso”.

Mattia Morretta testo originale in L'erba voglio, 1997